Du 24 octobre 2019 au 20 janvier 2020 au musée de Cluny

L’art en broderie au Moyen Âge à Cluny. Broderies de fil d’or, de soie, de pourpre, de fils métalliques… Les collections du musée national du Moyen Âge en sont riches ! Il s’agissait alors d’un art des plus précieux. Pourtant peu connue, minorée par rapport aux autres champs de l’histoire de l’art, la broderie médiévale est élevée au rang de peinture grâce à cette exposition qui lui est entièrement consacrée au musée de Cluny.

La broderie, un art à part entière

Tout commence avec la tapisserie de Bayeux, qui n’en est pas une. Car oui, l’oeuvre la plus célèbre de la période du Moyen Âge par le grand public est aussi la moins bien connue ! Cette tenture est en réalité une broderie. Le début de l’exposition, très claire à ce sujet, nous présente la définition tirée de l’Art du brodeur de 1770 : la broderie est » l’art d’ajouter à la surface d’une étoffe déjà fabriquée la représentation de tel objet qu’on le désire, à plat ou de relief, en or, argent, ou nuances « .

Parce qu’elle utilise des matières luxueuses, la broderie peut être considérée comme un art précieux. Créatrice d’images, cette peinture à l’aiguille étend son influence dans tous les domaines de la vie médiévale : les habits de cour, le mobilier des grandes demeures princières, les ornements liturgiques, les vêtements et accessoires plus modestes. La broderie a ceci de particulier qu’elle s’applique aussi bien au champ religieux que profane, aux élites et au peuple. Parce qu’elle fait l’objet d’une production s’inscrivant le plus souvent dans un cadre domestique, donc féminin, à l’image de la Vierge brodant, cette discipline a été dévalorisée.

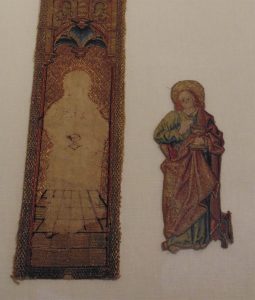

Par le biais d’une organisation par régions, le visiteur peut appréhender les techniques les plus importantes, les processus de création, les usages des pièces brodées, le choix des images représentées, les subtilités du matériel liturgique (chasubles, orfrois, mitre), mais aussi des objets profanes comme des aumônières ou des reliures. L’ensemble s’articule autour d’une chasuble figurant une Crucifixion, donnée au musée de Cluny en 2019, pièce la plus récente de sa collection de broderie et peut être instigateur de l’exposition.

Une technique pointue

Un traditionnel carnet de points à l’entrée de l’exposition nous renseigne sur les différents points techniques utilisés au Moyen Âge. En effet, il s’avérera nécessaire car il est très difficile de les analyser dans les œuvres présentées tant l’éclairage est faible, la densité de fils au centimètre impressionnante, et les techniques employées, virtuoses. Bien que toutes ces œuvres emploient un nombre de points limité, ces dernières s’affinent progressivement jusqu’à être poussées à leur extrême.

Néanmoins, l’exposition réussit à mettre en lumière les revers de ces surfaces précieuses. Des décors inachevés révèlent le dessin à la plume réalisé en dessous. D’autres montrent les trucs et astuces des ateliers pour assembler les différentes pièces brodées. Des modèles répétés dans un atelier sont judicieusement individualisés pas quelques traits subtils pour donner une impression de variation.

On s’aperçoit alors que derrière la préciosité de ces pièces, se cache une véritable fabrication en série d’éléments minutieusement brodés, puis ensuite appliqués, qui annoncerait presque la révolution industrielle du XIXe siècle. Dans de véritables ateliers professionnels en ville, s’applique une division nette du travail, selon les qualités des artisans, leur spécialité, avec un peintre qui prodigue le dessin, le fournisseur de modèle et en fin de chaîne, le brodeur qui exécute. Par des techniques de rapport, on vise à une exécution plus rapide tout en évitant de gâcher le textile de fond.

Peinture à l’aiguille ou sculpture textile ?

Comme un peintre qui veut étendre sa palette de couleurs, de gammes chromatiques, de texture et d’impression, le brodeur décline les points de base pour créer des effets de matière, juxtapose des fils de soies aux couleurs vives, joue de la qualité du fil d’or, sa brillance et son scintillement. L’aboutissement se trouve dans la nuée d’or, véritable « miracle » médiéval, qui permet des jeux de lumières et de nuances similaires aux effets de la peinture.

L’analogie ne s’arrête pas là, car des peintres, et non des moindres, ont fourni à des ateliers des modèles. C’est le cas de Sandro Botticelli dont les dessins ont été appliqués sur le chaperon de la chape du musée Poldi Pezzoli de Milan. Les échanges sont incessants entre les peintres et les brodeurs. La richesse des textiles est mise en valeur dans les peintures des écoles du Nord, tandis que le style ou la composition des peintures italiennes influencent les panneaux brodés.

Une autre technique, celle de la broderie en relief, permettait aux artistes de libérer de son support le dessin, grâce à un modelage de fils couchés de différentes hauteurs. On touche à son paroxysme lorsque la figure atteint quasiment la ronde-bosse, les volumes du corps et du drapé se détachant nettement en haut-relief, grâce à des morceaux de cartons, de parchemins encollés, de draps, recouverts de tissus et rebrodés.

Et aujourd’hui ?

Le musée de Cluny a invité des élèves de l’école supérieure d’Arts appliqués de Duperré à exposer leurs créations en broderie. Ces dernières sont inspirées par un détail retenu lors de visites dans les archives du musée. Ce détail est ensuite réinterprété par les étudiants pour aboutir à une pièce de vêtement, un accessoire. Cette présentation, en fin de parcours, vise à mettre en lumière l’influence de la broderie médiévale sur la création contemporaine, faisant dialoguer tradition et modernité.

| Informations pratiques : L’art en broderie au Moyen Âge à Cluny

Plein tarif : 9 euros Gratuit pour les moins de 18 ans MUSÉE DE CLUNY, MUSÉE NATIONAL DU MOYEN ÂGE, 28, rue du Sommerard, Paris 5e

|

Soyez le premier à commenter